PRIMERA LECTURA...

El mundo Volvox

Los Volvox y otras especies emparentadas están distribuidos por todo el mundo. Se suele encontrar en lagos o en charcas profundas de agua dulce. Algunas especies emparentadas son algas unicelulares, mientras que algunas forman colonias que llegan a tener 50.000 células de alga. Como vamos a ver sus células están especializadas según su función y no están simplemente juntas. Tienen cierto nivel de organización “social” entre ellas.

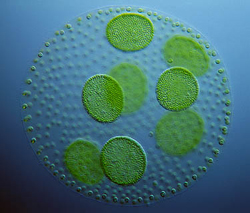

Un Volvox típico es una colonia de unas 2000 células de alga embebidas todas ellas en una esfera gelatinosa de glicoproteínas y que algunos casos están unidas por filamentos citoplasmáticos entre sí. Las células flageladas de su superficie se coordinan de tal modo que la colonia puede desplazarse en el agua. Generalmente lo hace hacia la luz, ya que cuenta con células sensibles a la misma situadas predominantemente en el “hemisferio norte” de este “microplaneta”. Cada célula mide unas 5 micras, pero la colonia puede llegar a tener medio milímetro o incluso llegar a los 2 mm o más en algunas especies. Las más grandes se pueden ver a simple vista.

Las células del Volvox están especializadas, de tal forma que pueden formar parte de la reproducción o bien de la locomoción, pero no poseen ambas funciones a la vez. Nota del profesor: para darte una idea mas concreta de un volvox, has de cuenta que son pequeños coches que se unen para formar un robot superior, pero que finalmente son coches independientes, como ocurre con los transformers.

Los Volvox pueden tener incluso habitantes dentro de ellos provenientes de otras especies no emparentadas, por ejemplo, hay una especie de rotífero (Proales parasita) que puede introducirse dentro y vivir de las células del alga (es un parásito). El rotífero puede detectar si la colonia está inmóvil. Si así sucede rápidamente practicará un agujero en su superficie y escapará, para invadir otra colonia.

Como se puede ver, el Volvox es un buen modelo de estadio de organización intermedio entre los organismos unicelulares y los organismos pluricelulares más complejos. Si queremos saber cómo surgió la cooperación entre células individuales para así formar un sistema más complejo, el Volvox nos podría proporcionar pistas.

Todos los organismos macroscópicos tienen un antepasado unicelular y cada grupo de seres vivos que ahora vemos tuvo que sufrir en un pasado remoto una transición de este tipo. Se cree que cambios en la cooperación y en los conflictos entre las células individuales llevaron de algún modo, y en algunos casos, a una resolución de estos conflictos y a la formación de colonias que más tarde evolucionaría hacia organismos plenamente pluricelulares. Esto se habría dado en algún momento, hace más de 600 millones de años en el Neoproterozoico, pero puede haberse intentado más veces desde entonces.

Hasta hace poco se estimaba que el primer Volvox apareció hace sólo 50 millones de años, pero según un nuevo estudio, para el que se han empleado las más modernas técnicas genéticas, estas colonias habrían aparecido hace unos 200 millones de años, durante el Triásico. En esa época el mundo estaba poblado por dinosaurios primitivos, reptiles mamíferoideos, helechos arborescentes, ginkgos y alguna conífera. No había flores, ni insectos polinizadores, ni hierba, ni rumiantes. Según Matthew D. Herron de la Universidad de Arizona en Tucson, uno de los autores del estudio, el Volvox pasó de ser células independientes a ser una colonia en sólo 35 millones de años, un parpadeo en el tiempo geológico.

Hasta hace poco se estimaba que el primer Volvox apareció hace sólo 50 millones de años, pero según un nuevo estudio, para el que se han empleado las más modernas técnicas genéticas, estas colonias habrían aparecido hace unos 200 millones de años, durante el Triásico. En esa época el mundo estaba poblado por dinosaurios primitivos, reptiles mamíferoideos, helechos arborescentes, ginkgos y alguna conífera. No había flores, ni insectos polinizadores, ni hierba, ni rumiantes. Según Matthew D. Herron de la Universidad de Arizona en Tucson, uno de los autores del estudio, el Volvox pasó de ser células independientes a ser una colonia en sólo 35 millones de años, un parpadeo en el tiempo geológico.

Un dato muy interesante es que la construcción de una estructura extracelular como las colonias de volvox, necesita un gasto de recursos que requiere cooperación. En este punto existe, por parte de algunos individuos (células en este caso), la tentación de engañar y de no cooperar.

Imaginemos un grupo de cuatro células que van a formar una colonia. Una de las células podría no gastar recursos en la formación de la matriz y gastarlos en su reproducción. Aquí aparece el conflicto. Esta célula tendría una ventaja reproductiva respecto a las otras y además contaría con la protección que brinda la colonia. Estas células “egoístas” serían seleccionadas desde el punto de vista evolutivo. Pero ojo, si este rasgo se generaliza no se forma la colonia y todas pierden, terminando todas siendo víctimas de los depredadores unicelulares. De hecho, da la impresión de que debido a este mecanismo, nunca se llegaría a formar evolutivamente ni la primera colonia.

Evitar este conflicto es esencial para poder llegar a ser un organismo pluricelular. Los beneficios del engaño tienen que ser reducidos para que las células cooperen satisfactoriamente.

Ahora, este ejemplo no es el único de cooperación entre células individuales. Un caso cubierto en el pasado por NeoFronteras fue el del moho mucilaginoso. Otro caso es el de las bacterias Pseudomonas fluorescens, que flotan sobre la superficie del agua formando un tapete si hay suficientes células altruistas que produzcan el polímero que las mantiene juntas (a un costo metabólico), pero se hunden en el agua y se ahogan por falta de oxígeno, o si el número de células mutantes “aprovechadas” que no segregan el polímero supera una cierta proporción.

Si la selección de grupo permite la proliferación de células aprovechadas, éstas se reproducirán mucho más al no gastar energía en mantener el tapete y aprovecharse así del esfuerzo ajeno. Entonces éstas serán cada vez más numerosas hasta que la comunidad no logre superar el umbral crítico de flotabilidad.

Todo esto nos enseña, metafóricamente, la importancia de la cooperación. En una sociedad habrá siempre individuos dispuestos a “desertar” y a aprovecharse de las estructuras sociales que los demás, como comunidad, les proporcionan.

Así por ejemplo en la sociedad humana, debido a la existencia inequívoca de este aspecto, se crean sistemas legales y correctivos que tratan de evitar la deserción y de fomentar la cooperación. Sin embargo a diferencia de las colonias Volvox, los seres humanos y otros organismos pluricelulares, no podemos sobrevivir de manera unicelular, pero tenemos otras características, de a cuerdo al nivel de organización, por ejemplo, como consecuencia de este “trabajo en equipo”, las células de los organismos

pluricelulares han tenido que especializarse en determinadas funciones, para lo

cual han sufrido una diferenciación estructural, que se traduce en una división

del trabajo fisiológico, es decir, que se reparten entre ella, según su

especialización, las funciones vitales del organismo de que forman parte.

Así en los animales tenemos células dedicadas a la recepción y conducción de estímulos (células sensoriales y nerviosas); a la contracción (células musculares); a las funciones de secreción (células glandulares), etc., y en los organismo vegetales, células especializadas en la conducción (vasos leñosos y liberianos); en la fotosíntesis (células expuestas a la luz, ricas en cloroplastos): etc.

ESTIMADO ALUMNO, ESTE EL FINAL DE LA LECTURA, SIN EMBARGO, SI QUIERES SABER MAS ACERCA DE LOS NIVELES DE ORGANIZACIÓN DE LOS SERES VIVOS, O POR ALGÚN MOTIVO FALTASTE A CLASES, TE RECOMIENDO CONTINUAR LEYENDO.....

Niveles de organización biológica

Uno de los principios

fundamentales de la biología es que los seres vivos obedecen a las leyes de la

física y la química. Los organismos están constituidos por los mismos

componentes químicos -átomos y moléculas- que las cosas inanimadas. Esto no

significa, sin embargo, que los organismos sean "solamente" los

átomos y moléculas de los cuales están compuestos; hay diferencias reconocibles

entre los sistemas vivos y los no vivos. En cualquier organismo, como la bacteria

Escherichia coli, los átomos que lo constituyen se combinan entre sí de forma

muy específica. Gran parte del hidrógeno y del oxígeno está presente en forma

de agua, lo cual da cuenta de la mayor parte del peso de la E. coli. Además del

agua, cada bacteria contiene aproximadamente 5.000 clases de macromoléculas

diferentes. Algunas de ellas desempeñan funciones estructurales, otras regulan

la función celular y casi 1.000 están relacionadas con la información genética.

Algunas de las macromoléculas actúan recíprocamente con el agua para formar una

película delicada y flexible, una membrana, que encierra a todos los otros

átomos y moléculas que componen la E. coli. Así encerrados, constituyen,

notablemente, una célula, una entidad viva. Al igual que otros organismos

vivos, puede transformar la energía tomando moléculas del medio y utilizarlas

para sus procesos de crecimiento y reproducción. Puede intercambiar información

genética con otras células de E. coli. Puede moverse impulsándose con la

rotación de fibras delgadas y flexibles unidas a una estructura que se asemeja

a la caja de cambios de un automóvil, pero es mucho más antigua. La dirección del

movimiento no es al azar; la E. coli, pequeña como es, tiene un número de

distintos sensores que la capacitan para detectar y moverse hacia los alimentos

y alejarse de las sustancias nocivas. La E. coli es uno de los organismos

microscópicos más conocidos. Su residencia preferida es el tracto intestinal

del ser humano, donde vive en íntima asociación con las células que forman el

tapiz de ese tracto. Estas células humanas se asemejan a la E. coli en muchos

aspectos importantes: contienen aproximadamente la misma proporción de las

mismas seis clases de átomos y, como en la E. coli, estos átomos están

organizados en macromoléculas. Sin embargo, las células humanas también son muy

distintas de la E. coli. Por un lado, son de tamaño mucho mayor; por otro, mucho

más complejas. Lo más importante es que no son entidades independientes como

las células de E. coli, pues cada una forma parte de un organismo pluricelular.

En éstos, las células individuales están especializadas en cumplir funciones

particulares, que ayudan a la función del organismo en conjunto. Cada célula

del tapiz intestinal vive durante unos pocos días; el organismo, con suerte,

vivirá varias décadas. La E. coli, las células de su huésped humano y otros

microorganismos que viven en el tracto intestinal interactúan unos con otros.

Habitualmente esto ocurre sin consecuencias, de modo que no nos damos cuenta de

estas interacciones, pero ocasionalmente tomamos conciencia del delicado

equilibrio que existe. Por ejemplo, muchos de nosotros hemos tenido la

experiencia de tomar un antibiótico para curar un tipo de infección para

finalmente adquirir otro tipo de infección, causado en general por un tipo de

levadura. Lo que ocurre es que el antibiótico mata no sólo a las bacterias que

causan la infección inicial, sino también a las E. coli y a los otros

habitantes normales de nuestro tracto intestinal. Las células de levadura no

son susceptibles al antibiótico y, por lo tanto, se apoderan del territorio,

del mismo modo que ciertas especies de plantas se apoderarán rápidamente de

cualquier pedazo de terreno del que se elimine la vegetación original. Las E.

coli y otras células con las que interacstúan ilustran lo que conocemos como

niveles de organización biológica. En cada nivel, la interacción entre sus componentes

determina las propiedades de ese nivel. Así, desde el primer nivel de

organización con el cual los biólogos habitualmente se relacionan, el nivel

subatómico, hasta el nivel de la biosfera, se producen interacciones

permanentes. Durante un largo espacio de tiempo estas interacciones dieron

lugar al cambio evolutivo. En una escala de tiempo más corta, estas

interacciones determinan la organización de la materia viva.

A medida que la vida fue

evolucionando, aparecieron formas de organización más complejas. Sin embargo,

los niveles más simples de organización persistieron en especies que también

fueron evolucionando, muchas de las cuales sobrevivieron hasta la actualidad.

La formas de vida con niveles de organización tisular, de órganos y de sistemas

aparecen en el registro fósil en el mismo período geológico. En el diagrama

anterior no se representan los numerosos tipos de organismos que se

extinguieron a lo largo de la historia de la vida

Articulo consultado y adaptado para la clase de Biología de:

http://neofronteras.com/?p=1911